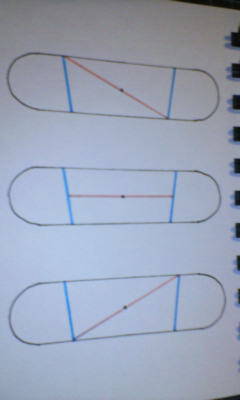

レギュラーの人がボード上でダックスタンスを取った時の骨盤の向きを赤線で表しています。

けれどダックスタンスでなくてもおおよそこのようになります。

図の左側がノーズ、右側がテールで、上から、

「トゥサイドターン」

「ニュートラル」

「ヒールサイドターン」

です↓

それでは具体的に説明していきたいと思います。

ニュートラルでは真ん中の絵の状態に戻しますが、最もカーブし向きを変える必要があるフォールラインまでに、

トゥサイドターンでは上の図のように、前骨盤をエッジ上にくるように乗り、軸足を作り荷重します。

ヒールサイドターンでは下の図のように、前骨盤をエッジ上にくるように乗り、軸足を作り荷重します。

絵自体あいまいなものですが、こういう意識で乗っていると思ってもらえたらと思います。

この骨盤の向きは、エッジ上に体軸を作る上で必要な動きで、効率良く流れのあるターンをするにも重要です。

ロングターンでもショートターンでもカービングターンしているとき、こんなことになったことはありませんか?

山回りと言われるターン後半に雪面と喧嘩してガッガッガッとエッジがずれたことが。

こうなった人は、ストロークや必要以上のローテーションを一度やめて、

シンプルな棒立ちカービングターンを練習してください。

腰をエッジ上に乗せるまでだけのローテーションで軸足を使いターンします。

山回りで圧が集中しているから、ガッガッガッとエッジがずれるとよく言いますが、

それは確かにそうです。減圧を考えなければなりません。

一般的にはその減圧をストロークでしようとしますが、それが間違いです。

どんなにストロークで調整しても骨盤の向きが悪いと、雪面とエッジの喧嘩はなくなりません。

滑りの話題でよく「どこからどこまでをワンターンと考えて滑るか」というのがありますが、

板は『切り替えから切り替えまで』が、

骨盤も含めて上半身は『フォールラインからフォールラインまで』が、

板または骨盤が同じ方向に動き続けるワンターンだと僕は考えています。

これはロングターンでもショートターンでも同じ考え方です。

板は当然カーブするために切り替えから切り替えまで、一方のエッジを使いターンをしています。

腰はもっともカーブしたいフォールライン上で、しっかりエッジ上に乗せます。

棒立ちカービングターンでは、鉛直を意識し軸足を使い、膝と腰をターンエッジ上に乗せて体軸を作ります。

ただ棒立ちで楽そうに滑っている人がいたら、それらすべての動きを効率よく行っているからです。

効率がいいかどうかは滑っている本人が一番理解し感じているはずです。

棒立ちカービングターンは奥が深い練習で、

インストラクター検定では、

立ち上がり(ベーシック)、抱え込み(ダイナミック)と種目があります。

受験日が迫ってくると、限られた練習時間の中であれもこれもと焦ると思いますが、

一つ一つの種目を、時間をかけて練習するよりも、棒立ちカービングターンをしっかりやってから、

ストロークのタイミングを変えて表現するだけで十分だと思います。

もちろん正しいストロークの方法でね。

あと、A級インストラクター合格者とB級との違いは、

どれだけ軸足を理解し使い、板に乗れているかどうかだと思います。

B級を合格するほどであれば運動要素は十分理解しているので、

ターンの質の違いを判断するのは、

僕なら、ターン前半にどうやって雪面を捉えているか、

その動きだけを見ますねきっと。

偉そうなことを書きました気を悪くした方がいたらすいません。けどそう思います。