リーンアウトとは、

一般的には、≪体軸の傾き(リーン)を調整し、安定したポジションを維持する上で必要な動き≫

と表現されますが、

これを、リーンアウト姿勢がターンするには必要で、ターン中にリーンアウト姿勢を常にとる、

という風に理解してしまう人がいます。

正しくは3つあって、

①体軸の傾き(リーン)が崩れないようにバランスをとりターンすることを目指しますが、

そのリーンが崩れるほどバランスを乱してしまったときにリカバリーするのに使います。

②バランスが取れている状態から、リーンアウトを用いて、

次の動きへと移行するときの助けにも使います。

③カービングショートターンの様に、短時間に体軸の切り替えが必要で、なおかつ大きな角づけが必要な場合に、

角づけを増やしながら、重心軸は倒さないときにも使います。

上記に①②③の使い方がリーンアウトにはあります。

③は、①②とは使うときの考え方が違います。

では、さらに詳しく説明して行きたいと思います。

まず『リーン』は、体軸の傾き(内傾角)のことで、そのときの傾き具合は角づけと同じになります。

正確な体軸の傾きをターン中に作るやりかたは、上級者向け棒立ちターンの項目で復習して下さい。

トゥサイドなら、つま先→膝→腰、

ヒールサイドなら、かかと→膝→腰、

と結ぶ、体軸が必要ですが、腰はストロークをした場合に体軸から外れてしまうので、

ここではリーンを、膝下で作る体軸と思って読んで下さい。

そして、もうひとつ重要な「重心軸」を新しく覚えて下さい。

僕の言う重心軸というのは、

人の場合、姿勢によって位置はその都度変わりますが、

体の各パーツすべての重さを一点で表すことのできる、重さの中心が、重心ということで、

ターン中ならつま先(または、かかと)から重心を結んだ軸線を、重心軸と表現します。

体軸と重心軸の違いは、

つま先(かかと)→膝、が体軸。

つま先(かかと)→重心、が重心軸。

です。

この新しく出てきた重心軸は、実は今までの棒立ちターンでもストロークでも存在していました。

重心軸を今まで言ってこなかった理由は、

バランスを重要視するスノーボードでは、重心の位置が重要なのですが、

重心はライダーの姿勢によって体内だったり体外だったりと移動し、

その重心軸の変化が文章では説明するのが困難なのもありますが、

なにより今までに説明してきた棒立ちターンやストロークでは、

バランスの取れる理想の動きを説明していたので重心軸と体軸がいつも重なっていて同じでした。

滑走中のバランスの取れる理想の重心軸に、どれだけ体軸を合わせられるかが課題だったわけです。

しかし、

リーンアウトは、この体軸と重心軸がずれるのです。

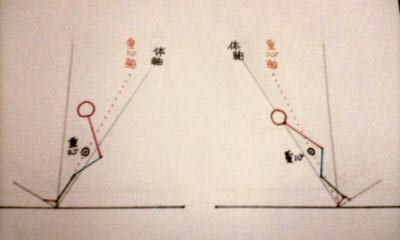

この後に出てくる挿絵は、

人体比率(足裏5㎜、膝下1㎝、膝腰1㎝、腰頭1.5cm、頭5㎜)で書いてあります。

重心は、(両足膝下1:両足膝から腰1:上半身2)の比率だと仮定して書いてあります。

正確なバランスとは言えないかと思いますが、それでもだいぶ近いと思って書きました。許して下さいませ。

文章だけでは分かりにくいかと思うので絵と一緒に読んでください。

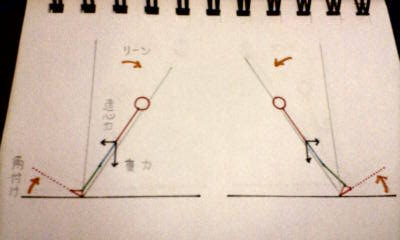

まずこの絵は、基本となるリーンの状態です↓

(左)・・・ヒールサイドの内傾(リーン)です。

(右)・・・トゥサイドの内傾です。

理想的な棒立ちターンおいて、重心は、おへそであり腰のあたりにあります。

その重心には、遠心力がかかり、それとつり合うように内傾できます。

体軸はボード表面から垂直なので、内傾角と角付けは同じ角度です。

そして遠心力と重力によって、ボードを押す力が生まれ、体軸を通して伝わります。

このとき、体軸上に重心があるので、重心軸と体軸は同じです。

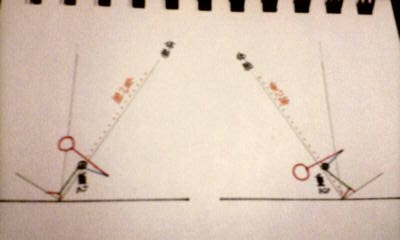

↑これは低い姿勢のときのリーンです。正確なストロークをすれば重心軸と体軸は同じなまま、

重心位置だけが低くなります。

最初に書いたリーンアウトの使い方3つを詳しく書きます。

①では、

例えば、ターン中にバランスを崩し重心軸がターン内側に入り過ぎたとしましょう。内倒の状態です。

このままでは倒れた重心軸の方に体軸が引き寄せられて、ターン内側に倒れてしまうので、

早急にターン外方向へ重心が移動するように、体の一部や上半身を今よりも外方向へ動かさなければなりません。

②では、

バランスは取れているのですが、そろそろ次のターンへ切り替えたいときに、

自分から体の一部または上半身、膝から上などを、

体軸よりも外へ出し、重心軸をターン外側に起こしクロスオーバーします。

↑このような姿勢でも重心が体軸よりもターン外側にあるので同じことになります。

なのでどのような姿勢であっても重心が体軸よりもターン外側にあればリーンアウトと言えます。

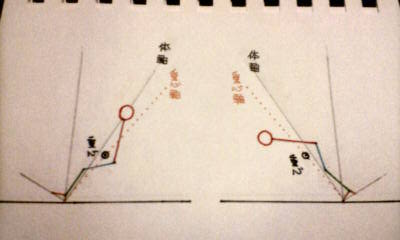

③では、

(ヒールサイドの絵です。例として上半身でリーンアウトしています。)

.jpg)

(トゥサイドの絵です。例として膝から上でリーンアウトしています。)

.jpg)

点線で示したように体軸を倒し、角づけを増やしていますが、

体をくの字に折ることで重心を移動させず重心軸を倒していません。

つまりは、棒立ちのまま体軸を倒したときと比べ、クロスオーバーしやすいということです。

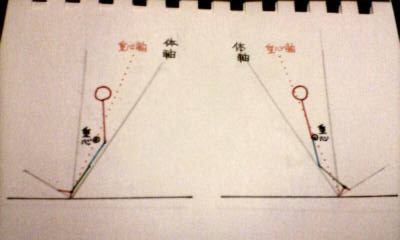

注意してほしいのは、

体軸を基本に考え、重心軸をどう移動させるかが、①と②で。

重心軸を基本に考え、体軸をどう倒すかが、③です。

なので③だけ、考え方が違うと言ったわけです。

今回のリーンアウトの説明の最初に、

ターン中にリーンアウト姿勢を常にとるというように理解しないでほしいと言いました。

例外の③では、ターン中にリーンアウトをとりますが、ショートターンだからです。

ロングターンでは、リーンアウトは、①や②の使い方になります。

ロングターンで、リーンアウトを使えば鋭く雪面を切り裂くようにターンするとこは可能ですが、

その代わりに、雪面の凹凸を吸収するために必要な、膝下が弾むように重心軸の上をストロークすることは、

出来なくなります。

ロングターンなので、リーンアウトで体軸を大きく傾けるよりは、高い姿勢でリーンそのものを大きく傾けて、

そこから荷重(加重)やストロークを有効に使った方がいいと僕は考えます。

高い姿勢で積極的に体軸を倒すターン入り方は、

実はとても難しいし勇気がいります。

リーンアウトの知識を持ったうえで、改めて棒立ちカービングターンの練習をすると、

また違った感覚で練習でき滑りがさらに磨かれることと思うので是非やってみて下さい。

次回は、今までに書いてきたさまざまな内容を、

少しでも伝わりやすくなればと思い、絵を挟みながら簡単にですが説明していこうと思います。