【広済寺ホームページから】

https://www.kosaiji.org/hokke/hokekyo/seiritsu.htm

甚だしいという言葉を多用しているようだが、実に卑怯な戦法である。

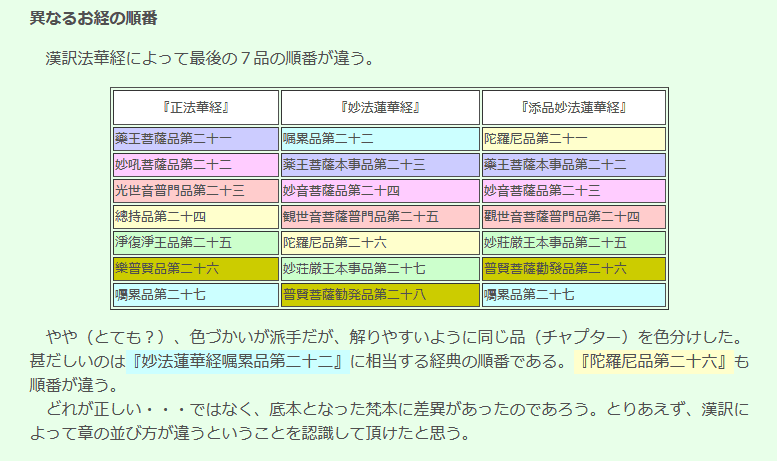

「底本となった梵本に差異があったのであろう」と言っているが差異は無い。

「嘱累品」が最後にあるのは鳩摩羅什の妙法蓮華経だけで、それ以外の写本、漢訳は、すべて最後にある。

しかも、「嘱累品」を移動したのは、鳩摩羅什である。

よく見てみると、順序が違うのは「嘱累品」と「陀羅尼品」だけである。

それ以外は同じ順序なのがわかる。

「添品妙法蓮華経」で「陀羅尼品」が先頭にあるのは、

601年の校正時、移動されたからであり、説明が序文にある。

その方が菩薩の章が連続する事になり、分かりやすいからだ。

それだけの事だ。

【近松門左衛門と広済寺(元禅宗の日蓮宗寺院)の解説】

差異とは何なのか?具体的に説明されていない。

これは卑怯な表現である

妙法蓮華経と現存法華経写本に差異があるのは当たり前である。

漢訳に差異があるのも当たり前である。

鳩摩羅什の法華経だけが違っているのだから。

竺法護訳286年が伝統的に本来の法華経の構成を残している。

それをいうならば

●残念なことに「金剛頂経」は梵文と漢訳の差異。梵文同士の差異。漢訳同士の差異。チベット訳同士の差異。範囲の違いがある。

●困ったことに「大日経」には、サンスクリット語が無い。経典成立史が見いだせない。漢訳同士の差がある。儀軌部分が漢訳とチベット訳で違う。

●甚だしいのは「観無量寿経」で、中国でつくられたお経である。

●さらに困ったことに「無量寿経」は24願から48願に増広・改変されている。

と言わねばならない。