空海上人は高野山にてミイラになっていると思われる。

なぜなら日本全国で17体の即身仏が確認されており、出羽三山近辺に多い。

そして実際に即身仏にチャレンジした者はその10倍はいるだろう。したがって、

空海即身仏の伝説は本当である可能性が強い、そうでなければチャレンジしようなどと思わないからである。

空海上人は東大寺の別当であった。

おそらくだが奈良の大仏建立時、大量の金メッキを施した。

その時水銀が大量に消費され、水銀中毒で死んだ者がいた。

しかしその死体が腐らなかったのではないかと筆者は見ている。

おそらく空海上人は水銀で防腐処理が施されていると想像する次第である。

因みに即身仏と即身成仏は意味が違う。

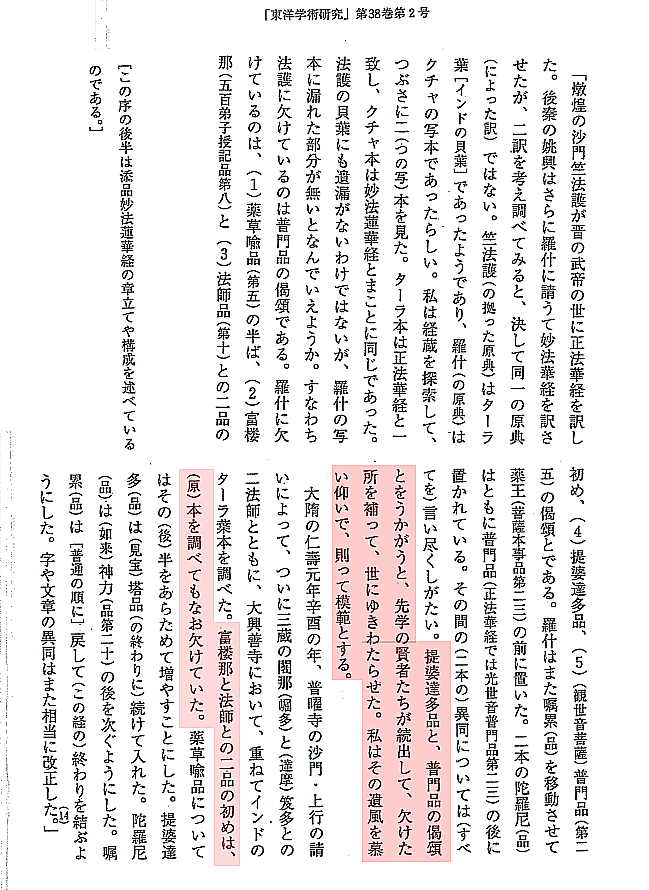

「女人成仏」とは、本来の鳩摩羅什訳にはない。それよりも古い正法華経286年にはある。

すなわち本来の法華経には元々あるものなのである。

鳩摩羅什は丁度今から1600年前の406年に「妙法蓮華経」を漢訳したが、

周知のように、そこには「提婆達多品」が欠落していて、

すなわち現在我々が羅什訳と称して読請しているものは、

蕭齊(しょうせい/国)武帝時に、達摩菩提(だるまぼだい)とともに

楊都僧正法獻(ほうけん)において、瓦官寺(がかんじ)にて法華経原本から翻訳されたものが、

「添品妙法蓮華経」校正時に正法華経286年以来再度、組み込まれたものである。

すなわち日本版妙法蓮華経の実体は、鳩摩羅什訳と601年の添品妙法蓮華経を

もう一度合糅、再編集したものなのである。

また、提婆達多品に説かれるのは真実のところ、女人成仏ではない。

竜女は即身成仏のデモンストレーションを行ったのであり、

法華経には即身成仏が説かれているのである。

法華経は「即身成仏」のお経である。変成男子というものは実に分かりにくい。

竜女は結局男になってから成仏しているのであって、「竜女⇒男⇒正等覚」これが一瞬で行われた。

竜女は舎利弗の前で「即身成仏のデモンストレーション」を行っているのである。

すなわち提婆達多品には『即身成仏』が説かれているのである。

女人成仏の象徴は鬼子母神・羅刹女である。また、

万人成仏の象徴は法華経に登場する魑魅魍魎、三草二木の喩である。

開元釈教録

かいげんしゃっきょうろく

Kai-yuan shi-jiao-lu

文中

1...法華三昧經一卷法華 支派 宋涼州沙門釋智嚴譯單本

2...無量義經一卷法華 前説 蕭齊天竺沙門 曇摩伽陀耶舍 譯 第二譯兩 譯一闕

3...薩曇分陀利經一卷是異出法華寶塔 天授二品各少分 僧祐録 云 安公録中 失譯經 今附西晋録 拾遺編入

4...妙法蓮華經八卷二十八品或七卷

以上11巻は、ホータン王国から法獻(ほうけん)が、同帙本すなわち1セットで、請来した法華経梵本である。

この中に「提婆達多品」と「世尊偈」が含まれており、益州龍淵寺にて翻訳された。

文中

姚秦(ようしん/後秦)三藏 鳩摩羅什譯(訳) 第五譯(訳) 上四經(上の1〜4の) 十一卷 同帙(1セット)

此(この中の) 妙法蓮華經第五卷 初(始めの) 提婆達多品 蕭齊(しょうせい/国) 武帝時 外國三藏(外国の三蔵)

達摩菩提(だるまぼだい) 共(とともに) 楊都ようと僧正(そうじょう) 沙門(しゃもん/僧侶) 法獻(ほうけん) 於(において)

瓦官寺(がかんじ/中国の寺) 譯(訳) 其(その) 經(お経の) 梵本 是(これは) 法獻(ほうけん) 於(において)

于? (ホータン王国)將來 其(その) 第八卷 初(始めの) 普門品中 重誦偈 周武帝時 北天竺三藏 闍那崛多 於(において)

益州龍淵寺譯(訳) 秦本(姚秦ようしん/後秦の本/鳩摩羅什訳法華経) 並闕(これの欠にも) 後(のち)に 續(続けて)

編入 又(また) 第八卷中 藥王菩薩等 呪(陀羅尼神呪)六首 大 唐 三藏玄奘 重譯(重訳) 在(あり)

音義(音と意味)中 此(これは) 不(ではない) 別出(単独出版物)

提婆達多品は世尊偈と同じ梵本から翻訳された。