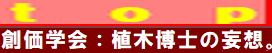

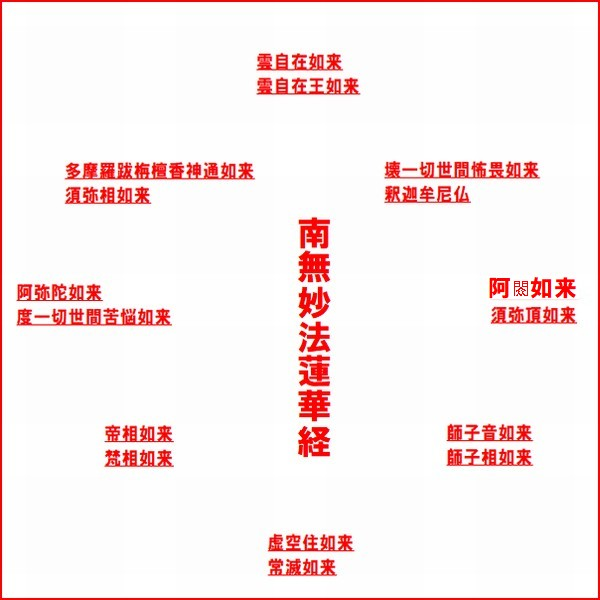

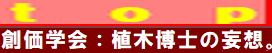

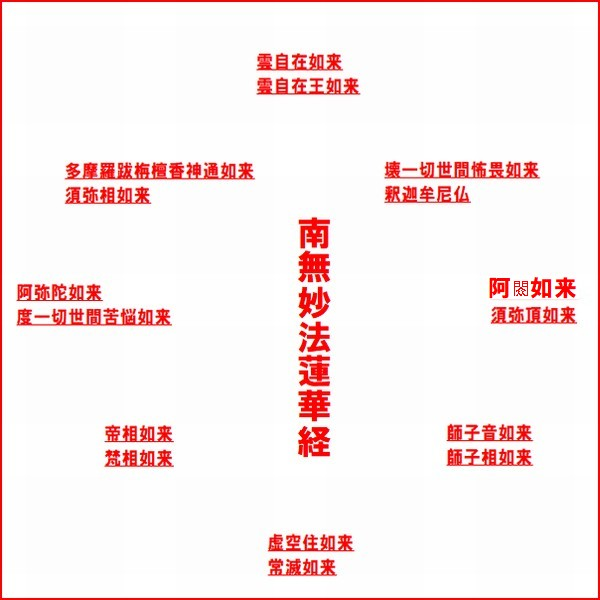

化城喩品 第七 に説かれる曼荼羅

仏の方位を表している。

真言宗の金胎両部曼荼羅も方位を表している。

「皆に告げよう。この十六人の沙弥たちは、阿耨多羅三藐三菩提を得て如来となり、今もなお十方の国土において法を説いているのだ。東に二仏あり阿✽

如来といい、また須弥頂

如来という。歓喜国に住んでいる。東南に二仏あり、師子音如来といい、また

師子相如来という。南に二仏あり、 虚空住如来といい、また常滅

如来という。西南に二仏あり、 帝相如来といい、また

梵相如来という。西に二仏あり、 阿弥陀如来といい、また 度一切世間苦悩

如来という。西北に二仏あり、多摩羅跋栴檀香神通

如来といい、また須弥相如来という。北に二仏あり、

雲自在如来といい、また 雲自在王如来という。東北に二仏あり、壊一切世間怖畏如来といい、そして十六番目はわたしである、釈迦牟尼仏である。

阿弥陀経にもこのような仏と方位についての記述がある。

第六十四回

仏教文化講演会記録

浄土経典研究の現状と課題

北海道大学名誉教授

前札幌大谷短期大学学長

藤田宏達

『称讃浄土仏摂受経』玄奘訳の阿弥陀経。

抜粋

次に、玄奘訳の『称讃浄土仏摂受経』ですが、羅什訳にくらべると、異なる点が沢山あります。最も異なっているのは、羅什訳の六方段が玄奘訳では十方段になっていることです。これまでは、羅什訳の原本、これは目本に伝わった悉曇本とほぼ同じですが、玄奘が用いた原本はこれと違ったんだというふうに理解されてきましたが、よく検討してみますと、そのようには言えないのではないか。結論的に言いますと、玄奘の訳風は、一般に厳密で正確なのですが、この『称讃浄土仏摂受経』に関しては疑問があり、十方段は羅什訳や、悉曇本の六方段に四維を加えて十方にしたのではないかと推定されます。つまり、訳出に際して増広したのではないかと考えられるのです。また、玄奘訳には誤訳と見られるような箇所さえあります。これは︑玄奘の下についた筆受者、すなわち実際に漢文に翻訳し筆記する役で、訳経の際に中心的な役割を果たした人物、大乗光と言われていますが、実は大乗諦という人物であったことによるのではないかと思います。この大乗諦という人は、調べてみましてもよく分からない人物であり、筆受の力量にも疑問があるように推測されます。この経典は玄奘訳とはなっていますが、はたして玄奘が大乗諦の訳文を十分にチェックしたかどうか疑わしく思います。いずれにしても、玄奘訳は羅什訳と非常に違うわけです。その違うところに親驚聖人は着目して、これを重祝される。玄奘訳にもとついた和讃もありますし、いろんな点で玄奘訳を重用されているのであります。