-----目次-----

【Xで見つけた投稿】

【『法華経』写本研究の重要性:立正大学辛嶋静志より・・・】

【法華経段階成立説:法華経の分断】

【学者の論文とは「独自研究」に過ぎない】

【確証バイアス】

【法華経は釈尊をつくりかえたお経】

【京都仏立ミュージアム】

【ダーラニー】

【観世音菩薩普門品】

【法華経は即身成仏】

【法華経と祈祷】

【日蓮と密教】

【曼荼羅だけを拝め】

【法華経の成立:一般論:wikipedia】

【大乗非仏説】

【後半】

-----参考法華経-----

●幻冬舎:石原慎太郎:法華経(ゴーストライターなどいません。世尊偈が無い。)

●岩波文庫:坂本幸男・岩本裕訳・サンスクリット原典法華経

●岩波書店:植木雅俊・サンスクリット原典現代語訳法華経

●角川ソフィア文庫:大角修訳・解説・全品現代語訳法華経

-----参考法華経文献-----

●竜王文庫:神の化身・三浦関造

●ちくま新書:ほんとうの法華経・橋爪大三郎 (著)・植木雅俊 (著)

●中央公論新社,2020.11:植木雅俊・「法華経とは何か その思想と背景」

●大東出版社:勝呂信静・「法華経の成立と思想」など。

【Xで見つけた投稿】

●

植木雅俊さんの書籍を読み直したけど、自説に都合のいい経文だけを切り取って自説を構築する「結論ありき」の典型例で、ほぼ全ページにわたって整合性がないんだよね。思想研究については批判する価値すら無いんだけど、出版記念パーティーまでする謎ムーブや人脈自慢で出版賞まで取る権威主義者。●植木雅俊先生は、何故か今は隠されていますが、バリバリの創価学会員ですよ。書籍のはしがきで池田大作を褒め称え、日蓮正宗を「日顕宗」と批判するくらいには、熱烈な創価学会員です。そもそも公明新聞に勤務されておりましたし。●植木雅俊さんは自著の中で「偏狭なアカデミズムの権威主義を嫌う」というスタンスだけど、実際には、ともかく推薦文やらなにやら人脈自慢の多い権威主義者の典型例。いまどき出版記念パーティーやって識者やら学者たちを呼びまくる権威大好き人間。この矛盾は面白い。

【『法華経』写本研究の重要性:立正大学辛嶋静志より・・・】

近年出版された、植木雅俊『法華経 : 梵漢和対照・現代語訳』(岩波書店

2008)には、和訳とともに、ケルン・南條本と上記(省略)荻原・土田本を比較して「校訂」したというテキストが収録されている。校訂とは諸写本を校合して作るものであるが、植木本は、問題のあるケルン・南條本と荻原・土田本を合糅したものに過ぎず、校訂とは呼べない。また、その注も言語学的に見て問題が多い。

【法華経段階成立説:法華経の分断】

法華経の中にある密教的な観音信仰とダーラニーに対する嫉妬には凄まじいものがある。そもそも密教自体が法華経から発達したものであるが、法華経に嫉妬を抱く他宗派の僧侶、及び創価学会の学者はこれを後代の追加としたいようだが不可能である。後半六品のない法華経は考古学的にも発見されておらず、観音経が単独で発見された事など歴史上ただの一度もない。一部の学者はサンスクリット原典の文体を血眼になって調べたり、特定の単語がどの章に登場するかなどを分析しているが、後半六品、或いは序品を後代の追加とする事は不可能に近い。観世音菩薩が序品に登場するという事は、法華経における観音信仰が大乗仏教最古のものである事を示している。観音信仰は法華経に一貫した思想であり、これを妬む学者が序品を第二類に分類している事は明かに嫉妬である。このように法華経を妬む学者は、嫉妬から来る恣意的な学説を展開している。法華経の後半六品には全て、法華経という単語或いは、法華経にしか登場しない単語が出てくる。観音経には多宝如来や無尽意菩薩が出ている。そして観世音菩薩は釈尊と多宝如来に忠誠を誓っているので、法華経である事実は動かせない。

【学者の論文とは「独自研究」に過ぎない】

その根拠は、実際、立正大学仏教学部に、電話で聞いてみたところ・・・

| 「学者の論文とは、単なる著作物に過ぎず、論文とは、それぞれの学者の「独自研究」であり、実証する必要もなく、客観的事実である必要もない。著作物には著作権があり、学者が、他の学者、或いは、素人の指摘によって論文の訂正をする義務は断じて無い」 |

とのご返事を立正大学仏教学部からいただいたからである。

すなわち学者の論文であっても信頼できるものではなく独自研究である。

学者に反論する場合他の学者の説を引用しなければならないと言う方がおられますが、

学者の論文が信用できるものという根拠は何であろうか?

歴史の教科書や歴史自体が勝者によって作られてきたものであり、

自然科学や数学以外は再現性が無く証明できるものではない、

特に仏教や宗教の問題には利権が絡み学者が広告塔となる事はありうることある。

【確証バイアス】

| 確証バイアスとは・・・wikipedia 確証バイアス(かくしょうバイアス、英: confirmation bias)とは、認知心理学や社会心理学における用語で、仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視または集めようとしない傾向のこと。認知バイアスの一種。また、その結果として稀な事象の起こる確率を過大評価しがちであることも知られている。追認バイアスともいう。 |

【法華経は釈尊をつくりかえたお経】

法華経はガンダーラの崖っぷちに住む貧しい人たちによってつくられているので、土着神が登場する。また歴史上の釈尊を自分らの理想像につくりかえている。また、難解な思想などというものがほとんどなく、パフォーマンスにおいてのみ突出した経典である。のっけから神通力の連発、ほとんどが自画自賛であり、弱者救済や輪廻成仏すなわち授記、即身成仏、御利益信仰が説かれ、バラモン教の神々や人間ではない者たちが釈尊の仏法を真剣に聞いている。法華経には法華経という単語が繰り返されるが、肝心な法華経が全く出てこない。いつ法華経が始まったのか分からないまま、中盤では荒唐無稽なフィクションすなわち釈迦仏が空中に浮いたり分身したり瞬間移動したりする。また、地中から多宝仏塔や無数の菩薩が出現、別世界からの仏の乱入などが説かれる。登場人物は全員が架空のものであり、仏弟子すら架空である。後半には呪文が連発され、観音菩薩も登場する。何が何だか分からないけど楽しいお経、それが法華経である。インド人はこういうのが好きなんですよ。もちろん日本人も好きである。我々は動物なので呪術には抵抗できない。

【京都仏立ミュージアム】

植木は、京都仏立ミュージアムにて、「釈迦の死後、仏教は乱れに乱れてくるわけですよ!大乗仏教はお釈迦様を超人化するでしょっ!そして架空の仏が考え出されます。毘盧遮那仏、阿弥陀仏、弥勒菩薩、こういうものはイランの神様なんですよ!こういった架空の仏は実在しないんですよ。法華経はそういった仏を痛烈に皮肉ったんですよ」と言っている。しかし架空の仏を開発したのは法華経で、お釈迦様を超人化したのが法華経である。植木はなぜそこまで原始仏教と法華経を結びつけようとするのか?法華経が大乗の架空仏を皮肉ったというのは考えられない事である。法華経はそれらの仏を開発した側だからである。また、植木は、京都仏立ミュージアムにて、「真言宗はバラモン教」或いは、「ここから一番遠い銀河系よりさらに遠いと言われている西方十万億土まで、光の速度で行っても100億年かかる、つまり誰も到達していない」と言っている。つまり成仏していないと言っているのだ。これは大変な事を言っているのである。浄土系の檀家の亡くなられた方々が成仏していないと言っているのである。すなわち植木の恩師である中村元博士も成仏していないのか?しかしながら、どういうわけか真言宗や浄土真宗から苦情が出ていないのである。植木は全く事実と異なった事を言っている。法華経に登場するバラモン神や土着神、人間以外の者や、膨大な架空仏の起源など、どう考えても原始仏教とは無関係であり、密教の生みの親であるといえるだけの根拠があるからである。

【ダーラニー】

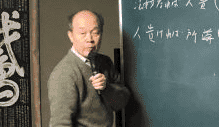

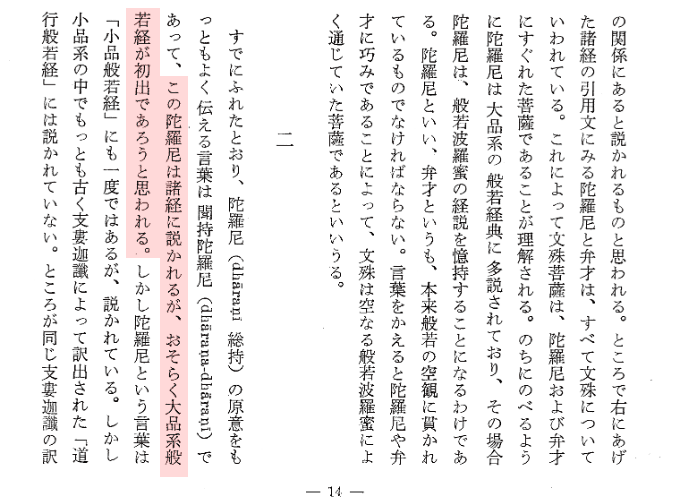

法華経に登場するダーラニーは大乗仏教としては史上初のモノであり、この後に続いて初期密教が起こり、盛んにダーラニーが唱えられるようになった。役行者の持っていた御利益経典:孔雀王経(孔雀が蛇を食べる事から小乗仏教の山岳修行における蛇除けの呪文::パリッタが発展したもの)などがそうである。因みに『正法華経』::竺法護訳286年は、ダーラニーもすべて漢訳している。陀羅尼は總持とも言う。 正法華経では陀羅尼品は總持品となっている。法華経の呪術的呪文が密教の影響を受けたなどという「珍説・トンデモ論」を唱える者がいるが、明らかに他宗派の嫉妬であり、時代的にも法華経が古いのであるからありえないのである。

大谷大学: 氏家昭夫 般若経と文殊菩薩から

この陀羅尼は書経に説かれるが、おそらく大品般若経が初出と思われる。

と言っているが、法華経の陀羅尼品が最も古い。 般若経典は、小品は古いが大品般若経典は新しい。

だいたい「般若経典」と言うものは「経典群」と呼ばれる膨大な「追加経典」であり、

成立には、何百年にも及んでいる。『小品般若』は二十九品からなるが、

それが『大品般若』になると増広拡大されて九十品の組織をもっている。

|

薬王菩薩の陀羅尼呪 安爾(あに)曼爾(まに)摩禰(まね)摩摩禰(ままね)旨隷(しれ)遮梨第(しゃりて) 棄竿(しゃみゃ)棄履(しゃび)多喜(たい)羶帝(せんて)目帝(もくて)目多履(もくたび)沙履(しゃび)阿喜沙履(あいしゃび)桑履(そうび)沙履(しゃび)叉裔(しゃえ)阿叉裔(あしゃえ)阿耆膩(あぎに)羶帝(せんて)棄履(しゃび)陀羅尼(だらに)阿盧伽婆娑(あろぎゃばさい)簸蔗毘叉膩(はしゃびしゃに)禰毘剃(ねびて)阿便潅邏禰履剃(あべんたらねびて)阿亶潅波隷輸地(あたんだはれしゅだい)急究隷(うくれ)牟究隷(むくれ)阿羅隷(あられ)波羅隷(はられ)首迦差(しゅきゃし)阿三磨三履(あさんまさんび)仏駄毘吉利宴帝(ぼっだびきりじって)達磨波利差帝(だるまはりして)僧伽涅瞿沙禰(そぎゃねくしゃね)婆舎婆舎輸地(ばしゃばしゃしゅだい)曼潅邏(まんたら)曼潅邏叉夜多(まんたらしゃやた)郵楼潅(うろた)郵楼潅隠舎略(うろたきょうしゃりゃ)悪叉邏(あしゃら)悪叉冶多冶(あしゃやたや)阿婆盧(あばろ)阿摩若(あまにゃ)那多夜(なたや) 勇施菩薩の陀羅尼呪 碓隷(ざれ)摩訶碓隷(まかざれ)郁枳(うっき)目枳(もっき)阿隷(あれ)阿羅婆第(あらはて)涅隷第(ねれて)涅隷多婆第(ねれたはて)伊緻株(いちに)韋緻株(いちに)旨緻株(しちに)涅隷滑株(ねれちに)涅犁滑婆底(ねりちはち) 毘沙門天王の陀羅尼呪 阿犂(あり)那犂(なり)傾那犂(となり)阿那盧(あなろ)那履(なび)拘那履(くなび) 持国天王の陀羅尼呪 阿伽禰(あきゃね)伽禰(きゃね)瞿利(くり)乾陀利(けんだり)旃陀利(せんだり)摩牙耆(まとうぎ)常求利(じょうぐり)浮楼莎株(ぶろしゃに)穏底(あっち) 十羅刹女と鬼子母神の陀羅尼呪 伊提履(いでび)伊提泯(いでびん)伊提履(いでび)阿提履(あでび)伊提履(いでび) 泥履(でび)泥履(でび)泥履(でび)泥履(でび)泥履(でび)楼醯(ろけ)楼醯(ろけ)楼醯(ろけ)楼醯(ろけ)多醯(たけ)多醯(たけ)多醯(たけ)兜醯(とけ)傾醯(とけ) 普賢菩薩の陀羅尼呪 阿檀地(あたんだい)檀陀婆地(たんだはだい)檀陀婆帝(たんだはてい)檀陀鳩棄隷(たんだくしゃれ)檀陀修陀隷(たんだしゅだれ)修陀隷(しゅだれ)修陀羅婆底(しゅだらはち)仏駄波羶禰(ぼっだはせんねい)薩婆陀羅尼(さるばだらに)阿婆多尼(あばたに)薩婆婆沙(さるばばしゃ)阿婆多尼(あばたに)修阿婆多尼(しゅあばたに)僧伽婆履叉尼(そぎゃはびしゃに)僧伽涅伽陀尼(そぎゃねぎゃだに)阿僧祇(あそぎ)僧伽婆伽地(そぎゃはぎゃだい)帝隷阿惰(てれあだ)僧伽兜略(そがとりゃ)阿羅帝(あらて)波羅帝(はらて)薩婆僧伽(さるばそぎゃ)三摩地(さんまじ)伽蘭地(きゃらんだい)薩婆達磨(さるばだるま)修波利刹帝(しゅはりせってい)薩婆薩嬉楼駄(さるばさったろだ)隠舎略(きょうしゃら)阿傾伽地(あとぎゃだい)辛阿毘吉利地帝(しんなびきりだいてい) |

【観世音菩薩普門品】

| とある禅宗寺院の檀家が、「観音経が法華経である事を知ってガッカリした」と言っていた。なぜガッカリする必要があるのだろうか?また、聖観音が本尊の浅草寺の住職で学者の上村真肇氏は、「世尊偈はもともと別のお経であった、或いは後代の付加である」と主張している。また、主張が不安定である。この方も法華経に対する妬みは相当強い。世尊偈は普門品の散文から作られたものであり、別のお経ではない。竺法護の正法華経27 品が、伝統的に本来の法華経である。そして法華経が密教の対極にあるかのような印象操作は学者として恥ずかしい。 |

■■■

植木雅俊氏の「法華経とは何かその思想と背景」頁247において、「この章には法華経に対する信受は全く言及されていない事に気づく、そのことからこの章は法華経とは全く関係なく独立して作られた経典であって、それがのちに法華経に取り込まれたと言う事が読み取れる。」とあるが、これは誤りである。法華経とは全く関係なく独立して作られた経典は発見されていない。観世音菩薩普門品の「分身化身思想」は、法華経全編に一貫した思想であり、至る所に説かれる。釈迦仏や妙音菩薩も分身する。ここでも植木は、法華経の密教的思想に対する妬みを見せている。また博士は法華経後半6品が思想や内容から見て異質であるといっているが、法華経は現世利益のお経であり観世音菩薩は現世利益、危機回避である。

以下観世音菩薩普門品の一部

| 無尽意菩薩は釈尊に言った。「世尊よ、わたしは今この観世音菩薩に供養します」そして無尽意は、首から幾百千金の価のあるそして宝珠の飾りを取ると、これを与えて言った。「菩薩よ、この宝珠をどうかお受けとりください」そのとき観世音菩薩はこれを受けとらなかった。無尽意は再び言った。「どうか、われらを憐れむと思って、この宝珠をお受けとりください」そのとき釈尊は観世音菩薩に言った。「観世音よ、まさにこの無尽意菩薩と天のものと人と非人と諸々の会衆を憐れむがゆえに、この宝珠を受けるべきである」観世音菩薩は会衆を憐れみ、宝珠を受けて二分し、一つは釈迦牟尼仏に奉り、一つは多宝仏の塔に奉納した。 |

このように普門品には、多宝如来が登場しており、法華経である事は明白である。そして「観世音菩薩は会衆を憐れみ、宝珠を受けて二分し、一つは釈迦牟尼仏に奉り、一つは多宝仏の塔に奉納した」というのは法華経に対する信受ではないのか?植木というやつは法華経を読む能力すらないのである。また法華経の後半

6品には全て、法華経という単語或いは、法華経にしか登場しないモノが出てくるので法華経である事は明確である。また、世尊偈は間違いなく散文からの思想的発展の形跡が見られる事からも別の経典であったというのは法華経を使わない宗派が流したガセネタであるという事が読み取れる。そして、決定的な証拠は

無尽意菩薩

である 。 無尽意菩薩は長行(散文)にも偈頌(韻文)にも登場する。 無尽意菩薩は法華経の菩薩である。言うまでもなく密教に登場する無尽意菩薩は法華経起源なので、観世音菩薩の起源自体が法華経である事は明白である。 因みに密教において 無尽意菩薩の真言は不詳、或いは名前を唱えるだけとなっている。

| 西安大興善寺、法華経原本からの校正。所謂、添品妙法華経「序文」より ●竊見提婆達多。及普門品偈。先賢續出。補闕(欠)流行。余景仰遺風。憲章成範。 ●訳::法華経原本をよく見ると「提婆達多品」と「普門品偈」はすでに先人によって、欠(竺法護と鳩摩羅什訳の)が補われ流通していた。余は、(先人の) 遺風を仰ぎ模範とする。 |

このようにこの時代に出回っていた世尊偈は先行経典ではなく法華経原本から抜き出した別行本であることがわかる。

観世音菩薩普門品の元ネタが古代にあったものだったとしても、それは法華経制作者が発掘した信仰であって、

観音信仰で、法華経以前に仏教経典として存在していたものはない。

【法華経は即身成仏】

法華経は、「女人成仏」のお経というが、五百弟子授記品第八には、明確な女性差別があるが、これを植木はどう説明するのか?・・・

| 五百弟子受記品第八富楼那

その国に悪はなく、女人はおらず、人はみな化生 で生まれ、淫欲がないであろう。神通力を得て身体から光を放ち、自由に飛ぶことができる。食は二食で、一つは法を喜ぶ食事、一つは瞑想を喜ぶ食事である。 |

法華経にはこのように後半6品以外にも女性差別が混入している。つまり植木の理論は破綻しており全く辻褄が合わない。ここからも植木のやりたい事は法華経からダーラニーと観音信仰を排除する事だという事がわかる。因みに観世音菩薩普門品には密教法具も登場する。また、植木は薬王菩薩本事品が阿弥陀思想だから女性差別だと主張しているのには理由がある。この章には「病即消滅・不老不死」という御祈祷の本懐が説かれており、薬王菩薩にもダーラニーがあるのである。植木は自分の論文であるジェンダー平等思想を法華経分断のツールとして使っている。そして法華経は「即身成仏」のお経である。提婆達多品に登場する「変成男子」というものは実に分かりにくい。竜女は結局男になってから成仏しているのであって、「竜女⇒男 ⇒正等覚」これが一瞬で行われた。竜女は舎利弗の前で「即身成仏のデモンストレーション」を行っているのである。すなわち提婆達多品には『即身成仏』が説かれているのである。

女人成仏の象徴は鬼子母神・羅刹女である。また、

万人成仏の象徴は法華経に登場する魑魅魍魎、三草二木の喩である。

【法華経と祈祷】

中村元博士の言う頭の悪い一般民衆に人気があるのは御利益・神通力系である浄土真宗以外の宗派だろう。しかしながら、あらゆる神通力、呪術、御利益、功徳、神秘的な力の本家本元は法華経、すなわち日蓮系であると言う事である。因みに修験道の開祖役小角は法華行者であり、葛城二十八宿は法華経信仰である。さらに日本三大稲荷と言われる最上稲荷は法華経の病気平癒が起源である。すなわち祈祷の歴史は密教より法華経が古いのである。法華経のダーラニーは法華行者を守護する。そして御祈祷の本懐は病気平癒であり、薬王菩薩品の「病即消滅、不老不死」そして、「薬王菩薩のダーラニー」がある。法華経のダーラニーは全部で六首もある。

【日蓮と密教】

次に日蓮について述べる。日蓮は真言に対しては亡国という表現であるが、釈迦仏は「娑婆世界」の仏であると法華経に書いてあることから大日如来では国が亡びるという教えに基づいている。しかし浄土経典も釈尊の教えであり、何をもって法華経だけが釈尊なのかと言えば、特別に釈尊以外の仏を拝めと釈尊が説いていないだけの事であり、すなわち一神教ではなく、また釈尊を拝めという教えでもなく、崇拝の対象は法華経である事から、多神教的な信仰形態だが、経典に対する一神教といえる。実際、日蓮宗の本尊には愛染不動明王が種字で取り入れられており、或いは本尊が曼荼羅であると言う事、若いころ北条政子が設置した、高野山五坊寂静院に潜り込んでいたなど密教にはかなりの興味を持っていたようである。また、愛染明王・不動明王に対する思いは愛染不動感見記等の文献に残されており日蓮本人が大日如来から数えて23代目の血脈であると謳っている。というわけで日蓮宗には真言が混入している事は有名な話である。しかしながら日蓮は法華経を中心とした宗派を作りたかったのである。日蓮宗の曼陀羅は、南無妙法蓮華経が中心となり不動愛染が脇侍となっている。国家を守護するお経は聖徳太子の時代から法華経なのである。また、日蓮宗の御本尊もオリジナルであるが、真言八祖である不空三蔵の著作、「成就妙法蓮華経王瑜伽観智儀軌じょうじゅみょうほうれんげきょうおおゆがかんちぎき」を典拠とする法華曼荼羅というものがある。この事からも中国の真言宗でも法華経が尊ばれていたことが分かるのである。

【曼荼羅だけを拝め】

富士門流、日蓮宗八品派では、曼荼羅の中にある神様を個別に拝む事を禁止している。何時から一神教になったのか?ほとんどの日蓮宗の寺院では大黒天、七面天女、八大龍王、鬼子母神、三十番神、帝釈天、妙見菩薩、稲荷などが個別のお堂として存在しており、それらを拝む事は、法華行者の守護神を拝む事であり、経典信仰であり、正しい事である。 筆者としては一刻も早く本来の法華経、日蓮信仰を取り戻してほしいものである。

【法華経の成立:一般論:wikipedia】

| 代表的な説として布施浩岳が『法華経成立史』(1934年)で述べた説がある。これは段階的成立説で、法華経全体としては3類、4記で段階的に成立した、とするものである。第一類(序品〜授学無学人記品および随喜功徳品の計10

品)に含まれる韻文は紀元前1世紀ころに思想が形成され、紀元前後に文章化され、長行(じょうごう)と呼ばれる散文は紀元後1世紀に成立したとし、第二類(法師品〜如来神力品の計10品)は紀元100年ごろ、第三類(7品)は150年前後に成立した、とした。その後の多くの研究者たちは、この説に大きな影響を受けつつ、修正を加えて改良してきた。

20世紀後半になって苅谷定彦によって「序品〜如来神力品が同時成立した」とする説が、また勝呂信静によって27品同時成立説が唱えられている。菅野博史は成立年代特定の問題は『振り出しにもどった』というのが現今の研究の状況だ」と1998年刊行の事典において解説している。 奇説として福音書 由来説もある。 |

【大乗非仏説】

ここで大乗非仏説について述べる。日本仏教学会が●脳を受けている西洋の学説、すなわち大乗仏教は創作であり釈迦の直説ではないという事実を真に受けた明治時代のバカな仏教学者が挙ってこの説に心酔し、自分がいかにも物知りであるかという自己満足を満たす格好のネタになったのである。そして大乗仏教は創作なのだから価値が無いという、短絡的思考が蔓延るに至り。もともと信念が無い日本の僧侶がこれを支持するという事態に陥ったのである。しかしながら原始仏教こそが学者の願望から出た架空の仏教なのであり。実際ゴーダマシッダルタの直説など現代では分からなくなっているのである。釈迦の教えはほとんど口承で伝えられており、パーリ仏典がまとめられたたのは15世紀以後なのである。宗教とは歴史学ではなく、教えの内容に意味があるのである。法華経に平等思想があり、学者はそれが科学的だとアピールしているが。法華経の教えは単純明解であり、誰にでもわかる教えである。むしろそれ以外のパフォーマンスにおいて、大乗仏教に絶大な影響力を持っている。

【後半】

●ほんとうの法華経:(ちくま新書)橋爪大三郎 (著), 植木雅俊 (著) より。

| まずはじめに、般若経と文殊との関係について一言しておきたい。一般には、文殊菩薩は悟りの智慧を現わす菩薩であると見られ、般若波羅蜜と密接な関係があると見られているようである。すなわち文殊菩薩は般若教徒によつて信奉せられ、発農せしめられたと考えられやすい。しかし実際には、文殊菩薩は古い般若経とは関係が少いのである。それゆえ般若経の中から、文殊菩薩が現れたとは考え難い。 大乗仏教の興起と文殊菩薩 平川彰 引用 |

法華経が普賢菩薩を華厳経から取り込んだと言う事はありえない。

それは逆である。華厳経が法華経から普賢菩薩を取り込んだのである。

文殊菩薩も初期般若経には登場していないので法華経の方が古い。法華経の後半六品は華厳経より古い!

文殊菩薩も普賢菩薩も法華経が起源である。

観音の浄土である、ポータラカ(Potalaka、補陀落)

は「華厳経入法界品以降の思想」であり、法華経より後代の思想である。

チベットのポタラ宮殿は、このポータラカが由来なのである。

観音信仰というものは一大信仰であり。

法華経の普門品はその中心的経典であり、最古のものである。

植木博士は、この本で、

普賢菩薩なんて有名じゃないですよね〜などと言っている。

これは仏教学者の言う言葉ではない。

普賢菩薩は法華経から密教に至る重要な役割を果たしている。

【仏教学者、植木雅俊氏の珍学説その1】

法華経は原始仏教?(笑)

仏教学者で科学者の植木雅俊氏の珍説!法華経論。

「石川県金沢市 金澤山妙應寺での講義内容」

石川県金沢市 金澤山妙應寺ブログから引用。キャプチャー画像。

●塔を立てて供養すべしの塔は、仏舎利を安置したストゥーパではなく、経典を安置したチャイティヤである。

回答

インドにおいて、ストゥーパとチャイティヤは明確な区別が無く同じ意味として使われている事が多い。

それはそれとして、法師品には仏の遺骨と法門は同等だから、遺骨でなくともよいと言っているだけで、

遺骨崇拝をやめろなどとは書かれていない。

薬王菩薩のように遺骨の前で焼身自殺をしても構わないのである。

●嘱累品第22までが本来の法華経であり、以降の6章は後世に追加されたものであり、

阿弥陀仏信仰や薬王菩薩信仰、観世音菩薩信仰が混入

していると指摘された。

回答

言葉巧みだが、黒い腹が見えている。追加に関しては、考古学的発見がない。

薬王菩薩は法華経のいたるところに登場している。観音菩薩、薬王菩薩は序品から登場している。

阿弥陀如来品など法華経にはない。阿弥陀信仰に、密教性は全く無い。

●参加者の中には相当にショックを受けられた人もいたようだが、

回答

騙された人たちが可哀そうだ。

●本来の法華経は観世音菩薩に現世利益をお願いするような受け身の信仰ではない。

回答

現世利益が受け身というのは詭弁ある。

法華経は御利益信仰である。

残念ながら観世音菩薩は序品第一から登場している。

| また八万人の菩薩たちもいた。みな 阿耨多羅三藐三菩提 に至るために不退転の決意で修行し、自在に法を説く能力を持ち、諸仏のもとでもろもろの善行を積み、慈しみにあふれ、大智をよく知り、幾千万億という人々を救済してきたのである。その名は、 文殊師利 菩薩、観世音 菩薩、薬王 菩薩、月光 菩薩、弥勒 菩薩、らであった。 |

平川彰 東京大学ジャーナルフリー1971 年 19 巻 2 号 p.

584-592

※因みに明呪の信仰に関しては、大乗仏教では法華経が起源である。

大乗仏教経典において、法華経の神呪より古いものはない。

般若経典における呪文の信仰は法華経の影響であり、

般若経典が密教化したのは7世紀以後の事である。

寺の坊主曰く・・・

●先生の講義を受けて、私は次のように法華経を理解した。全てのいのちは平等であり、

だれでもがブッダになれる。そのためには、「今」「ここ」、そして「私」を直視して、

真の自己に目覚め、他を利するための菩薩道を実践すべし。

日蓮聖人は「法華経の修行の肝心は不軽品にて候なり。不軽菩薩の人を敬いしは、いかなる事ぞ。

教主釈尊の出世の本懐は人の振舞にて候けるぞ」とおっしゃられた。

覚りを開かれた釈尊ですら、菩薩道を実践し続けておられる。

実践を離れた法華経信仰はあり得ない。菩薩道に邁進すべし!!!!

回答

「法華経の修行の肝心は不軽品にて候なり。不軽菩薩の人を敬いしは、いかなる事ぞ。

教主釈尊の出世の本懐は人の振舞にて候けるぞ」

法華経の修行とは何か?不軽菩薩の菩薩道とは「合掌」である。それだけだ。

法華経に修行方法など説かれていない。

【仏教学者、植木雅俊氏の珍学説 その2】

法華経は原始仏教?(笑)

仏教学者で科学者の植木雅俊氏の珍説!法華経論。

「石川県金沢市 金澤山妙應寺での講義内容」

石川県金沢市 金澤山妙應寺ブログから引用。キャプチャー画像。

観無量寿経の中には

「知恵を持って遍く一切を照らし、三途を離れしめて、無上の力を得せしむ故、大勢至と名づく」

とあるが、無量寿経、観無量寿経、は法華経より後代につくられた。

しかも、観無量寿経は中国でつくられた偽経でありサンスクリット原典が無い。

|

有名な宮沢賢治の詩 |

常不軽菩薩が介護したんでしょうか?

稲の束を背負ったんでしょうか?

ケンカの仲裁をしたのでしょうか?

これは拡大解釈ではないでしょうか?

常不軽菩薩の場合は特殊で法華経を読まず、人間を拝んでいました。

この章には、序品第一と同じように威音王如来と雲自在燈王如来が連続して現れるという、

法華経の無限連鎖、分身化身思想が説かれています。

その仏に仕えた常不軽菩薩は、死ぬとき空中から法華経が聞こえてきて、正等覚を得たのです。

常不軽菩薩は人を拝んだというだけであったのに、

法華経の御心(みこころ)に適っていたと言う事が読み取れる感動的な話である。

| 宮沢賢治 宮沢賢治は熱烈な浄土真宗の家に育ったが、3歳の頃、婚家から出戻っていた父の姉である ヤギが「正信偈」「白骨の御文章」を唱えるのを聞き覚え、一緒に仏前で暗唱していたという。 ところがどういうわけか「国柱会」という日蓮系新興宗教に入信しました。 この教団は、第二次世界大戦を後押しした教団です。石原莞爾などが所属しています。 宮沢賢治の父。 宮澤 政次郎(みやざわ まさじろう、1874年2月23日 - 1957年3月1日)は、 日本の実業家・地方政治家。詩人・童話作家の宮沢賢治の父である。 花巻川口町町会議員、民生委員、調停委員を務めた。 また、浄土真宗の篤信家でもあり、暁烏敏や近角常観などと交流を持った |

こういう解釈もある。

|

引用:四つの「行ッテ」と地涌の四菩薩 - 宮澤賢治の詩の世界 この「地涌の四菩薩」を、四つの概念に対応させるということは、既に日蓮もやっていて、 |

植木博士の言う。

人間として立派な行ないをすることこそが大事であり、

聖地を訪ねることが目的ではない、

そんな主張も読みとれるでしょう。

というのは、「善い行いをしなさい」

と言う事でよいのかな?

ここでも植木は法華経に対する妬みを見せている。

法華経が行動のお経・・・聞いたこともない解釈である。

法華経は御利益経典である。

法華経に修行方法など説かれていない。

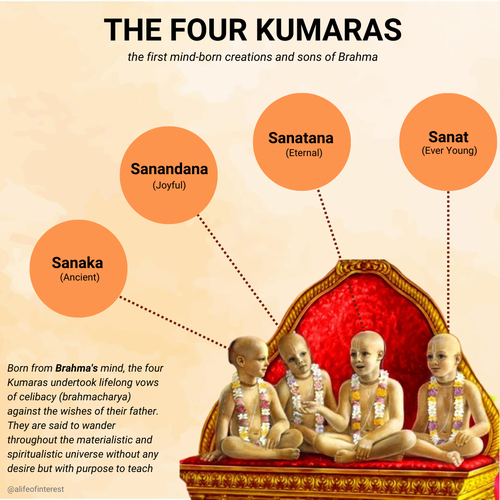

残念ながら、法華経に登場する四菩薩(上行、無辺行、浄行、安立行)は、バラモン教である。

|

法華経に登場する上行菩薩は梵天の息子で、四人のクマーラの一人である「サナトクマーラ」である。 |

クマラの性格

サナトクマラ (永遠の若さ)

サナタン (永遠)、

サナンダナ (喜びに満ちた)、

サナカ (古代)、

でした。彼らは苦行生活を送り、宇宙の力で自由意志で宇宙中をさまよいました。

法華経原文

तेन खलु पुनः समयेन तेषां बोधिसत्त्वानां महासत्त्वानां पृथिवीविवरेभ्य उन्मज्जतां तथागतांश्च वन्दमानानां नानाप्रकारैर्बोधिसत्त्वस्तवैरभिष्टुवतां परिपूर्णाः पञ्चाशदन्तरकल्पा गच्छन्ति स्म। तांश्च पञ्चाशदन्तरकल्पान् स भगवान् शाक्यमुनिस्तथागतोऽर्हन् सम्यक्संबुद्धस्तूष्णीमभूत्। ताश्चतस्रः पर्षदस्तानेव पञ्चाशदन्तकल्पांस्तूष्णींभावेनावस्थिता अभूवन्। अथ खलु भगवांस्तथारूपमृद्ध्यभिसंस्कारमकरोत्, यथारूपेण ऋद्ध्यभिसंस्कारेणाभिसंस्कृतेन ताश्चतस्रः पर्षदस्तमेवैकं पश्चाद्भक्तं संजानन्ते स्म। इमां च सहां लोकधातुं शतसहस्राकाशपरिगृहीतां बोधिसत्त्वपरिपूर्णामद्राक्षुः। तस्य खलु पुनर्महतो बोधिसत्त्वगणस्य महतो बोधिसत्त्वराशेश्चत्वारो बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः, ये प्रमुखा अभूवन्, तद्यथा विशिष्टचारित्रश्च नाम बोधिसत्त्वो महासत्त्वः, अनन्तचारित्रश्च नाम बोधिसत्त्वो महासत्त्वः, विशुद्धचारित्रश्च नाम बोधिसत्त्वो महासत्त्वः, सुप्रतिष्ठितचारित्रश्च नाम बोधिसत्त्वो महासत्त्वः। इमे चत्वारो बोधिसत्त्वा महासत्त्वास्तस्य महतो बोधिसत्त्वगणस्य महतो बोधिसत्त्वराशेः प्रमुखा अभूवन्। अथ खलु चत्वारो बोधिसत्त्वा महासत्त्वास्तस्य महतो बोधिसत्त्वगणस्य महतो बोधिसत्त्वराशेरग्रतः स्थित्वा भगवतोऽभिमुखमञ्जलिं प्रगृह्य भगवन्तमेतदूचुः-कच्चिद् भगवतोऽल्पाबाधता मन्दग्लानता सुखसंस्पर्शविहारता च? कच्चिद् भगवन् सत्त्वाः स्वाकाराः सुविज्ञापकाः सुविनेयाः सुविशोधकाः? मा हैव भगवतः खेदमुत्पादयन्ति॥

その頃、菩薩たちの大菩薩たちは再び一定の時において、地の裂け目から現れ、如来たちを様々な方法で讃え、菩薩賛歌を捧げました。そして、五十中劫が満ちました。それらの五十中劫の間、釈迦牟尼如来は無言のまま坐していました。また、その四人の会衆も同じく五十中劫の間、沈黙の状態でいました。その後、如来は驚異的な神通力を発揮し、その神通力によって四つの会衆は彼が唯一の後続する信仰者であることを認識しました。彼らはこの三千大千世界が菩薩たちで満ちているのを見ました。さらに、多くの菩薩たちの中に四大菩薩がおり、そのうちの顕著な四位の大菩薩がいました。すなわち、性格卓越の菩薩、無限の性格の菩薩、純粋な性格の菩薩、そして確立された性格の菩薩です。これら四位の大菩薩は多くの菩薩たちの集団の代表でした。そして、これらの四位の大菩薩たちは多くの菩薩たちの前で立ち、合掌して如来に向かいこう言いました。「世尊よ、お体には軽い痛みやわずかな不調もなく、快適に過ごされていますでしょうか?また、人々は正しい形を持ち、よく理解され、よく導かれ、よく浄められていますでしょうか?どうか世尊に苦悩が生じませんように。」

植木:極楽浄土には女の子がいない、女の子がいなくて何が天国だ!

極楽浄土では人間が空中からパッと現れる。男女の結合が無い。

(京都仏立ミュージアムでの発言)

植木:阿弥陀仏・毘盧遮那仏・弥勒菩薩、こういうものは一神教なんですよ。イランの神様なんですよ。

(京都仏立ミュージアムでの発言)

植木:阿弥陀仏・毘盧遮那仏・弥勒菩薩、こういうものは全て架空の仏なんですよ。実在しないんですよ。

(京都仏立ミュージアムでの発言)

(京都仏立ミュージアムでの発言)

植木:真言宗は、仏教ではない、バラモン教である。

(京都仏立ミュージアムでの発言)

植木:法華経後半六品は、「思想や内容から見て少々異質」だ。

植木:法華経後半六品は、「ウケ」を狙って追加された。

植木:法華経後半六品は、無い方がよかった。

植木:法華経の後半六品は追加されている。

植木:法華経は、「観音菩薩」にお願いするような、受け身の教えではない。

植木:法華経は原点(原始仏教)に還れ!と説いたから「諸経の王」

植木:法華経に「聖地」は無い。

植木:法華経には「平等思想」が説かれている。

【まとめ】

●後半六品の無い法華経など、今後永久に発見されることは無い。そんなものは無い。

●キリストも「久遠実成」を説いている。(私は、アブラハムが生まれる前からいたのである。)

●法華経は、ほとんどが自画自賛である。

●法華経の本尊は、「釈迦」ではない。「法華経(多宝仏塔)」である。

●分身化身思想 は法華経起源である、密教は法華経の子供。

●観世音菩薩普門品第二十五は法華経起源である。

●鳩摩羅什は「嘱塁品」を移動し、普賢菩薩勧発品第二十八を改ざんしている。

●底本の年代は、翻訳の年代よりかなり古い。

●法華経全27品は、法華経編纂者の著作権である。

●法華経受持の御利益は法華経に保証済みである。

●女人成仏とは、鬼子母神、羅刹女の事である。

●本来の法華経は、「正法華経(286年)」の底本である。

●法華経の「序品第一」ではヒンズー教の膨大な神々が、教主釈尊の説法を聞いている。

●法華守護の最高神は鬼子母尊神様 である。

●修験道は法華経が起源である。葛城二十八宿、七面山 は法華経の聖地である。

●日蓮系の祈祷は、法華行者の守護神である「鬼子母神」或いは、法華行者守護の陀羅尼(ただし法華経信者しか守らない.

檀家という意味ではなく法華経を信じるかどうかである)。

薬王品の病即消滅、不老不死の功徳。

九字護身法(七面山の修験道)、法華神道などの影響を受けている。

●日蓮教学には多少の偏見がある。

●法華経は密教の生みの親。

●七面山は、修験道のメッカ。そして修験道は、法華経起源。六根清浄は法華経から取ったものだ。

●パーリ仏典は、大乗仏典より後代に書かれたモノである。「偈頌」というのは、

部派仏教時代、「口伝」で伝えられていた名残である。