�b�`���ʁi������Ձj

�ʎ}�`�ؐ��i�i���c��Ձj

�g���i���c��Ձj

�����j�Ёi���ʎ�B��Ձj

�O�c���� �����

�������V�J����

�����_���\

���ΏZ�҂̏�����

�i���a11�N�j

�@�蔲�����

�i��������j

��쑺����ɂāi�L�O�j

�i���a18�N�j

�k�n�����i�����j

�i�吳7�N�j

�����Ɍ��Ă�ꂽ���q�포�w�Z

�i�吳14�N�j

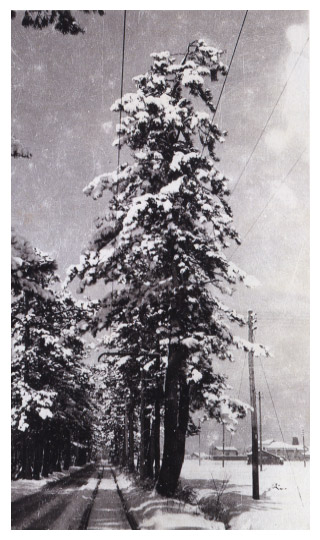

���Γd��

�i�吳3�N�j

����Ȃ���Γd��

�i���a46�N�j

�哿������

�i���a63�N�j

�؉g�쏬�w�Z�����ɂ��l����

�i����4�N�j

�V�哿��̗���

�i����6�N�j

�s�ғ�50���N���ӏ�

�哿���h���c�̂͂����̂ڂ�

�i�s�ғ�50���N�L�O�C�x���g���j

����������j����

�i�s�ғ�50���N�L�O�C�x���g���j

�㐢�Ɏp����Ă������q��

�i�s�ғ�50���N�L�O�C�x���g���j

| ���� | �N�� | ���� | �Q�Ǝ��� |

|---|---|---|---|

| 646 | ���� 2 | �剻�̉��V | |

| 687 | ���� 1 | ���̂���z�̍����z�O�E�z���E�z��ƂȂ� | |

| 710 | �a�� 3 | �ޗǑJ�s | |

| 770 | ��T 1 | �w���{��ًL�x�ɂ��̔N�̂��ƂƂ��āu��싽���c���v��ɂ������b���łĂ��� | ���̂���𗢐��������ꂽ |

| 794 | ����13 | �����J�s | |

| 818 | �O�m 9 | ���]������l���e���ɂ���ē��厛�Ɋ�i | |

| 823 | �O�m14 | �z�O������ꕪ�� | |

| 871 | ���13 | �݊C�̎g�҂����ꍑ�ɒ��݂��� | |

| 885 | �m�a 1 | ��싽�̓����Â��受�Ƃ��ĕ\���������� | |

| 927 | ���� 5 | �w���쎮�x�ɑ��`�_�Ђ̖����ڂ� | ���̂���w���쎮�x���� |

| 931�`938 | �����N�� | �w�a�����x�ɑ�싽�̖����ڂ� | �w�a�����x���� |

| 1089 | ���� 3 | �����ۂ���펛�̂ƂȂ� | |

| 1163 | ���� 1 | �w���R�L�x�ɍ��ޕ��Ђ̖���������� | |

| 1183 | ���i 2 | 5�� �������R����쑑�ɑΓ����� | �䗘�����̐킢 |

| 1185 | ���� 1 | �`�o���s�����̓r�����ސ_�Ђɗ���������Ɠ`���� | ���E�n���ݒu |

| 1192 | ���v 3 | ���q���{�J�� | |

| 1203 | ���m 3 | ���̂���x�i��~���ɐ��_�{�̂ł����� | �k���������ƂȂ� |

| 1224 | ���m 1 | �e�a����@�i��y�^�@�j���J�� | |

| 1236 | �Ò� 2 | ���R�{�̐_������쑑�ɗ������� | |

| 1252 | ���� 4 | ��얩�_�Ђ��C�l���玛���Ɉڂ����Ɠ`���� | |

| 14���I | �i�O���j | ��쑑�����@�i�k��{�Ɓj�̂ł����� | |

| 1320 | ���� 2 | �Ր쎛���ł��x�i��~�͂��̎��̂ƂȂ��� | �x�~�ז�����̎��ƂȂ� |

| 1325 | ���� 2 | �w��쑑�c�ޒ����x�ɓ��]���E���ʎ����E�ω������̖���������� | |

| 1334 | ���� 1 | �������� | |

| 1336 | ���� 3 | �Ր쎛����쑑�Ȃǂ����S�ɏ������� | |

| 1338 | � 1 | ���������������{���J�� | |

| 1356 | ����11 | �Ր쎛�����ɏ����̖���������� | |

| 1462 | ���� 3 | �{���̕����Ր쎛�ƊԂő������������� | |

| 1471 | ���� 3 | �@�@���g��������ɐe�a�G�`�����t���� | �@�@�g���V������ |

| 1482 | ����14 | �w��쏯�N�v�Z�p��x�ɉF�H�c�i���c�j���̖��������� | |

| 1485 | ����17 | �F��c�o�������ɋ{���ɓ������� | |

| 1488 | ���� 2 | ����Ꝅ���x�~���e��łڂ��� | |

| 1495 | ���� 4 | �{�������̖����݂��� | �@�@�ΎR�{�莛�����Ă� |

| 1531 | ���\ 4 | ��Ꝅ�E���Ꝅ������ | |

| 1546 | �V��15 | �����V������ | |

| 1573 | �V�� 1 | �������{�ŖS | |

| 1580 | �V�� 8 |

�ēc���Ƃ��{���ɐw���A�݁X�̖��Ƃ��Ă������� ���v�Ԑ��������R��V��苒���� |

�ΎR�{�莛�M���Ƙa�c |

| 1581 | �V�� 9 | �O�c���Ɣ\�o�̗L | |

| 1583 | �V��11 | ���v�Ԑ����łёO�c���Ɛΐ�E�͖k���S��̗L���A4�������ɓ��� | �˂��Ԃ̍��� |

| 1585 | �V��13 | �G�g�֔��ƂȂ� | |

| 1586 | �V��14 |

�����A���Ƃ͍��ޕ��ЂɎ��q���X15�J���E�c�n����i���� 5�� �������_��ɐ��D��^���� |

|

| 1603 | �c�� 8 |

�]�˖��{�J�� �O�c������L |

|

| 1604 | �c�� 9 | ���������ޕ��Ђ_���\���[���� | �\�����x�n�n |

| 1616 | ���a 2 | �{�z�i���j�Z�҂�����ꂽ | |

| 1639 | ���i16 |

�����얩�_�Ђ��ċ����� �Ґ쉺����ւ����� |

|

| 1656 | ���� 2 |

����d�@����A���X�ɑ���^����ꂽ ���̂��납�畁�����̐V�J�͂��܂� |

|

| 1659 | ���� 2 | �{�����Ȗk����Ɏw�肵�� | |

| 1670 | ����10 |

�������������� ��l������݂��� |

|

| 1671 | ����11 | ����Ɍ�D�䉮��݂��D���q������ | |

| 1689 | ���\ 2 | �m�Ԃ����̍ד��̓r���A����ɗ��ċ{���ɂ����� | |

| 1696 | ���\ 9 | ���ʎ��������݂̓y�n�Ɉړ]���� | |

| 1741 | ���� 1 |

�ΐ�S�ɕ��ׂ����s���A���̕t�߂̑��X�ł������̕a���l���o���� �˂͊F�؍����ւ��� |

|

| 1774 | ���i 3 | ����̉͌�����ւ���ꂽ | |

| 1783 | �V�� 3 | ��Q�[�i�`88�j | |

| 1803 | ���a 3 | �ɔ\���h������C�݂𑪗ʂ��� | |

| 1807 | ���� 4 | �˂ٍ͈��D�����̎��͕���悤�w������ | |

| 1813 | ����10 | ���̂���@�蔲����˂����y���Ă��� | |

| 1817 | ����14 | �{�z���Ƀ��V���D���p�������� | |

| 1821 | ���� 4 |

�����o���i�j���j���������� ����܂ł̕��㑺�O�Y���q�g�����ߌ˔g�Ɖ��̂��� |

|

| 1838 | �V�� 9 | �s���i���ĉ����]���Ȃǂ̑���l���߂炦��ꂽ�i�V�ۋ`���j | ���̂���Q��N�������� |

| 1839 | ����10 | �\���̑g�ւ��������� | |

| 1843 | ����14 | �Ґ�͌��i�������l�j�ɍ��h�A�т��s��ꂽ | |

| 1849 | �Éi 2 | �K���v�������ʎ����ŐV�J���肪���� | |

| 1852 | �Éi 5 | �͖k�������������������� | |

| 1853 | �Éi 6 | �K���v���炪���Y����� | �y���[���q |

| 1865 | �c�� 1 | �������l�ŏ������C�̎��˂��s��ꂽ | |

| 1866 | �c�� 2 |

�����l�E���c���Ɍ���i�C��j���݂���ꂽ �{�����������킹���Β��Ɖ��̂��� �Ґ�E���삪�×����� �v����@���� |

|

| 1867 | �c�� 3 | �C�M���X���ʑD�������ɓ��`���A�[�l�X�g�E�T�g�[���㗌�̓r�����ւ����� | �吭��� |

| 1869 | ���� 2 | ��S�����S���ǂƂȂ� | �ːЕ�� |

| 1870 | ���� 3 |

�\�����x���p�~����� �ω����ɑ�������� |

|

| 1871 | ���� 4 | ����ˁ�����ˁ����Ƃ������ | �p�˒u�� |

| 1872 | ���� 5 |

���Ǝ����������킹�ΐ쌧�ƂȂ� �ːЂ�����ꐩ������ꂽ |

�w���̕z ���z��{�s |

| 1873 | ���� 6 | �ω������w�Z���n�݂��ꂽ | �����ߔ��z |

| 1874 | ���� 7 | ���c���w�Z���n�݂��ꂽ | |

| 1875 | ���� 8 |

���ʎ����w�Z���n�݂��ꂽ ���̂���n�d�������s��ꂽ |

|

| 1876 | ���� 9 | �������w�Z���n�݂��ꂽ | |

| 1877 | ����10 | ����̖� | |

| 1878 | ����11 |

���C���ɌS�������A�k���Ɍ˒����ꂪ�݂���ꂽ ����Β������Β��Ɖ��̂��� |

�S�撬���Ґ��@�{�s |

| 1879 | ����12 |

��얩�_�Ђ����ЂƂȂ��� �R���������s���� |

����J�� |

| 1884 | ����17 |

�˒����ꂪ������Ɩk���ɐ݂���ꂽ ���c�`���Ԃɑ��V��������ꂽ |

�˒����x���v |

| 1885 | ����18 | �����w�Z�ɐ��c�E���ʎ����w�Z���������œ������� | |

| 1886 | ����19 | �������l�ŘA���^����͂��߂ĊJ���ꂽ | |

| 1887 | ����20 | ���w�Z���q��Ȋω������w�Z�E�q��ȊȈՉȏ����w�Z�Ɖ��̂��� | |

| 1888 | ����21 | �����ɏ����h�o�����݂���ꂽ | |

| 1889 | ����22 |

��쑺���ł��� ���эK���Y�����ƂȂ� ���`���C�Ԃɏ��C�V��������ꂽ ���E�ω������Z����쑺�����E�����w�Z�Ɖ��̂��� |

���������{ �鍑���@���z |

| 1893 | ����26 | ���̂��땁�����ōk�n�������͂��܂��� | |

| 1896 | ����29 | 2�� ��쑺�_��ݗ����ꂽ | |

| 1897 | ����30 |

�E���J�唭�����A�k�C�����ֈڏZ����҂����o 6�� ��쏯�p�����ʐ����g�����ݗ����ꂽ |

|

| 1898 | ����31 |

4��1�����`���c�Ԃɋ��Δn�ԓS�����J�� �����ɖk���S���i�k�����j������܂ŊJ�ʂ��� �����Β�����쒬�Ɖ��̂��� |

|

| 1900 | ����33 | 11�� ��쑺���_�ƕ�C�w�Z�������� | �V�k�n�����@�ł� |

| 1902 | ����35 |

4�� ���E�����w�Z�������q�포�w�Z�Ƃ��� ��얩�_�Ђ�����S�N�Ղ����s���w���ޕ��ЌÕ��ނ��イ�x�����s���� |

|

| 1904 | ����37 | ���I�푈�i�`05�j | |

| 1907 | ����40 | �`������6���N�ƂȂ� | |

| 1909 | ����42 | ���w�Z�ɂ��V�z����1���J�Z���� | |

| 1911 | ����44 | �����E���ʎ��ōk�n�������͂��܂��� | |

| 1912 |

����45 �吳 1 |

�ω����ɗp���|���v��ݒu�A�d�������� 4���@��쑺�N��g�D���ꂽ |

|

| 1913 | �吳 2 |

9���@���Β��O�������`���a�\�h�g���������������o���ɋ��Εa�@�����Ă� ���E���]�E�ω����E���c�ōk�n�����ɒ��肵�� |

|

| 1914 | �吳 3 |

���ʎ��ŋ@��g�����͂��߂� ���w�Z�ɍ����Ȃ�ݒu���� 8���@�n�S����d�ԁi���Γd�S�j�ɂȂ��� |

��ꎟ���E��� |

| 1916 | �吳 5 | 6�� �N���쑺�N�c�Ɖ��̂��� | |

| 1917 | �吳 6 | 11�� ��쑺������������� | |

| 1918 | �吳 7 | 8�� ��쑺�M�p�̔��w���g�����ݗ����ꂽ | �đ��� |

| 1919 | �吳 8 | ��c����������ΏZ�҂܂ł̌��������� | �V�x�����o�� |

| 1920 | �吳 9 | ���ΓS���������܂ʼn������ꂽ | |

| 1922 | �吳11 | ����s���������Ƃ��v�悵�A�Ґ쎵���p��������ɔ��Ή^������������ | |

| 1923 | �吳12 |

9�� �����ꂪ�V�z���ꂽ ���Γd�Ԃ���쒬�܂ʼn������ꂽ |

�֓���k�� |

| 1925 | �吳14 | ���X���E������V���n���Ђ炩�ꂽ |

| ���� | �N�� | ���� | �Q�Ǝ��� |

|---|---|---|---|

| 1926 |

�吳15 ���a 1 |

1�� �������Ί������������ꂽ 6�� �N�P������_�ƕ�C�w�Z�ɕ��݂��� |

|

| 1927 | ���a 2 | �k�n�������Ƃ��܂������I����� | �_�����Q�i�`31�j |

| 1928 | ���a 3 | �Y�Ƒg���ɔ_�Ƒq�ɂ��ł��A��������������� | |

| 1929 | ���a 4 |

�s�����Ƃ̕����͎s�̕⋋���Ă����ꂽ ��얩�_�Ђ̑��c���s��ꂽ |

|

| 1930 | ���a 5 |

6�� �s�������̋��肪�������� ��쑺�w�l��������� |

JOJK�J�� |

| 1932 | ���a 7 |

��쑺�ɕ��ʈψ��������ꂽ ���H�i���H�j���ǎ��Ƃ������߂� |

���Ǎ��~���ƁE���ƑƊJ�n |

| 1935 | ���a10 | 7�� �N�w�Z���ł��� | |

| 1936 | ���a11 |

6�� ���h�|���v���w�����ꂽ 8�� �Y�Ƒg�����V�z���ꂽ �ː��`���ʎ��Ԃ̓��H�����ǂ��ꂽ |

|

| 1937 | ���a12 |

1�� �����肪���Ă�ꂽ ���w�Z�ɓ��ʋ�������z�A�^��������� 5�� ���ΏZ�҂��R���N���[�g�ܑ����ꂽ |

���x���ϖu�� |

| 1938 | ���a13 | ���h�w�l��������ꂽ | ���Ƒ����@���z |

| 1939 | ���a14 |

5�� �x�h�c���������� ����s�s�s�v����ɑ�쑺�Ȃǂ�lj� 12�� �哿�_�n�ψ���������� |

��z�������@���z |

| 1940 | ���a15 |

��쑺�������N�ی��g������������ 7��18�����w�Z�Ɩ���4�˂�S�āA�����͕��U���Ƃ��s�����Č��̂��ߑS���֎� ���̂���܂Ŗ��ʎ��̕H���肪����ꂽ |

|

| 1941 | ���a16 |

�Z���̑吭���^��E���^�s�N�c���������� ���w�Z�������w�Z�Ɖ��̂��� 12�� �Z�ɂ����������i8���ɕ����j |

�����m�푈�͂��܂� |

| 1942 | ���a17 | �w�l�����{�w�l��ɉ��g���� | �H�ƊǗ��@�ł� |

| 1943 | ���a18 |

12��1����쑺�͋���s�ɕғ��������� �n�於��哿�Ɩ��Â��A�����w�Z�͑哿�����w�Z�A�x�h�c�͋���s��O�x�h�c�ƂȂ� �j�����Ɨ����� ���Γd�S�������Ɠ����A�k���S�����ƂȂ��� |

|

| 1944 | ���a19 | �Y�Ƒg���Ɣ_��������Ĕ_�Ɖ��ݗ����� | |

| 1945 | ���a20�N | ����������邽�ߓ��H��l�̏��̍����ق� | �I�� |

| 1946 | ���a21 |

2�� �哿�N�������� 4�� �ߑ�ȋ��Ċ����ɑ��s�����Ƀf���s�i����� 7�� �哿�Z���N�c�Ɖ��̂��� 12�� �_�n�ψ���I������ |

�_�n���v�͂��܂� |

| 1947 | ���a22 |

�_�n������s��ꂽ 4�� �x�h�c���A����s��O���h�c�哿���c�ƂȂ� 4�� ���Β��w�Z���n�݂���哿���Z���ł����B�����w�Z�͑哿���w�Z�Ɖ��̂��� �n����̊e���@�i����j�����������̂��� |

���{�����@���z �����{�@�E63�����{ |

| 1948 | ���a23 |

2�� �_�Ɖ�����g���哿�_�Ƌ����g����ݗ����� �哿�Z���w�l����������� �哿�_�ƐU������������� ���w�Z�o�s�`�i��F��j���������� �哿�����ψ���������� |

6��11�������k�� |

| 1949 | ���a24 | ���ΏZ�҂̏�����͂���g�����ꂽ | ���l���ݒ� |

| 1950 | ���a25 | 9��3���W�F�[���䕗�ɂ���Ĕ_�앨�⌚���ɑ傫�Ȕ�Q���o���� | ���N�����i�`53�j |

| 1951 | ���a26 |

��쏯�p���y�n���Nj�Ɩ؉g��y�n���Nj悪�ݗ����ꂽ �N�c���w����x�����āw�哿���x������ �哿������������� �_���w�l��������ꂽ |

|

| 1952 | ���a27 |

10�� �哿�����ق��o���� ���Β��w�哿���Z���p����{�Z�֓������ꂽ |

���厎�ˏ��肨���� |

| 1953 | ���a28 | �����ψ������܂ꖯ���ψ������C���� | |

| 1954 | ���a29 | 7�� ����s�������N�ی��g�����S�ˉ����Ŕ������� | |

| 1955 | ���a30 |

6�� ��������Č����� 7�� ���ʎ����Ɍ��݂̑D���܂肪���� |

|

| 1956 | ���a31 | ���Β��w�Z�Z�ɂ��������� | |

| 1957 | ���a32 | �؉g����C�H������������ | �m�g�j�|�s�u�J�� |

| 1958 | ���a33 | 10�� �����ΐ�E�ƌP�������ω������ɊJ�� | �l�q�n�|�s�u�J�� |

| 1959 | ���a34 |

������������������ �哿������a������ |

|

| 1960 | ���a35 |

��������`���i���ΏZ�ҁj�ܑ̕����������� �_�ƐU����_���N���ƂȂ��� |

|

| 1961 | ���a36 | �哿�Љ�����c��������� | |

| 1962 | ���a37 |

�哿���w�Z�n����\���N���Ƃ��s��ꂽ 12�� �����X�ǂ��J�ǂ��� |

|

| 1963 | ���a38 |

���ʎ����Œn�����ɂ��㉺���������݂��� ����s���H�ƍ����w�Z�����c���ɍZ�ɂ�V�� �哿�_�����������V�z����A���_���͈ړ]���đ哿�����قƂȂ��� �ΐ쌧���h�w�Z�����c���Ɍ��݂��ꂽ |

�O������i�s���Ő[�ϐ�135cm�j |

| 1964 | ���a39 |

�哿��y�n���Nj悪�ݗ����ꂽ �ΐ쌧����E�ƌP�������ω������ŊJ�Z���� 8�� �哿�ۈ珊���J�݂��ꂽ �l�c�t����܂ꂽ ����`���d�v�`�p�Ɏw�肳��A�H���ɒ��� �������ɋg�c�c�n���������ꂽ |

�����I�����s�b�N |

| 1965 | ���a40 |

�ω������ɐΐ쌧�����ԉ^�]�Ƌ������ꂪ���������x��ۂ��ڂ��� �k�����S�����ԋ��K�����J������ ��������Ղ̒������s��ꂽ �哿���h�|���v�����Ԃ��V�����ꂽ ���c���E�ω������ɑ��g�c�c�n���A���������ɑD���c�n���������ꂽ 10�� ���������ő哿�n��1,154���сA�l��4,842�l |

�Ґ�_������ |

| 1966 | ���a41 |

7�� ����s���������s�ꂪ�J�Ƃ��� ���C�E�F�m�C���̊g���ܑ��ƍҐ���C�H������������ ������Ղ��������ꂽ |

|

| 1967 | ���a42 |

2�� ����s���d�Ԃ��S�ʔp�~���ꂽ 10�� ����≮�Z���^�[���J�Ƃ��� |

|

| 1968 | ���a43 |

������Ղ̔��@�������s��ꂽ �������|���c�Ԃ̊g���ܑ����������� ���c�E�����E���]�O���Ɏs�̐����������� |

|

| 1969 | ���a44 |

4�� �ΐ�e���r���ω������ŊJ�ǂ��� �哿���w�Z�̃v�[������������ 8�� �����C�l�����̃v�[�������������J���ꂽ ���]���Ŗk�������ԓ��E����o�C�p�X�̍H�������H����A���]�`��Ղ����@�������ꂽ 11�� �������ŋ�搮�����Ƃ����{���ꂽ |

|

| 1970 | ���a45 |

4�� ����w���y�n��搮�����Ƃ��J�n�����i105ha�j 8�� �w�哿���y�j�x���� 10�� ���������ő哿�n��2,373���сA�l��8,752�l 11�� ����`���J�`���� �u����s60���s�s�\�z�v���m�肳�ꂽ |

|

| 1971 | ���a46 |

8�� ���Γd�Ԃ��p�~���ꂽ 11�� �݂Ȃƕۈ牀���J������ |

|

| 1972 | ���a47 |

6�� �哿�_���W�ꂪ�������� 9�� �j���ŋ�搮�����Ƃ����{���ꂽ 12�� �哿���w�Z�n���S���N���j�� ���\�M�p���ɂ��哿�n��ŋ�s�Ƃ��ď��߂Đ��c�x�X���J�݂��� |

|

| 1973 | ���a48 |

4�� ����o�C�p�X�i������8���j���J�� �Z���h�ƘA�������x�̔��� �哿�Z������s�ғ��O�\���N���j�� |

|

| 1974 | ���a49 |

1�� �������Ɨ� ���c������E���E���̎O����ɂȂ� 4�� �j�R�j�R�ۈ牀���J������ 8�� ����s�����_���������i�哿�E�O�n�E�ƌ��E�˔E��� 2,300�l�g�����j 10�� �������c���ݏ����h�o���ƂȂ� 12�� �\�o�L�����H���S���J�ʂ��� |

|

| 1975 | ���a50 |

4�� �����������w�Z�����]���ōZ�ɂ�V�݂��� 8�� �������̒����E�n�Ԃ��ύX 10�� ���������ő哿�n��3,995���сA�l��14,033�l |

|

| 1976 | ���a51 |

�����̐X�E�������̏��т��u�̋���\�i�v�ɑI��� ���h�|���v�����Ԃ̐V�s�Ԃ��w���E������ 6�� �ΐ쌧�������a�@���J�@���� 12�� ���]���̒����E�n�Ԃ��ύX |

|

| 1977 | ���a52 |

4�� �鐼�s���̈�ق��J�ق��� 12�� �哿�n��Љ�����c��������� |

|

| 1978 | ���a53 |

4�� �����@�l�哿�ۈ牀���J������ ���וۈ牀���J������ 10�� �������X�X�i���j���������� |

|

| 1979 | ���a54 |

1�� ���]�쒬��Ɨ� 4�� ����s���؉g�쏬�w�Z���J�Z���� 8�� ����w����2�y�n��搮�����ƊJ�n�i233ha�j 10�� �������ƕ���������ɉ�ٗ��� �k���@�B�Ւn�ɒc�n���� |

|

| 1980 | ���a55 | 1�� ������O����Ɨ� | |

| 1981 | ���a56 |

2�� ���]����ٗ��� 4�� �����������w�Z�Ƀi�C�^�[�ݔ� 5�� �哿���h���c�E�i�[�ɐV�z 8�� ���ߊ��̉��~�Ք����i���c�E���ʎ���Ձj |

|

| 1982 | ���a57 |

1�� �ω���������Ɨ� 2�� �ω�������ٗ��� ��얩�_�ЎБp�A����s�������Ɏw�� ��������Ղ����@���ꂽ 7�� �哿��̉��C�͂��܂�i�V�哿��j �������c�����Z��݂����H�����i����2�N8���A10���������j |

|

| 1983 | ���a58 |

2�� ���c���̒����E�n�ԕύX 3�� ���ʎ����ŋ�搮�����Ƃ��F���ꂽ 5�� ���쒹�������������ɊJ������ 8�� ���H�Ǝ����ꂪ�������� ���ʎ�B��Ղ��狾�Ђ��o�y���� ���h�w�Z������ܒ��Ɉړ]���� ����s�����_���������_���Ɖ��� |

|

| 1984 | ���a59 | 11�� ��������فE�ω�������ٗ��� | |

| 1985 | ���a60 |

8�� �S�������w�Z�����̈���E�ΐ쌧�ŊJ�� 10�� ���c���c�����Z��݂����H�����i����2�N11���A6���������j ���������ő哿�n��5,671���сA�l��18,896�l |

|

| 1986 | ���a61 |

11�� ������O�����فE���ʎ�����ٗ��� ���c��Ղ���g���ȂǏo�y |

|

| 1987 | ���a62 |

1�� �ω���������E���c���c����Ɨ� 7�� �����n��y�n��搮�����ƊJ�n�i100ha�j 10�� ����`�ɓ��{�ۏ����`�i�ϋq20���l�j |

|

| 1988 | ���a63 |

1�� ���c��Ղ�����{�ŌÂƂ݂���ؐ��ʎ}�������� 4�� �哿�����ق�V�z�E�J�ق��� 7�� �k�������ԓ����S���J�ʂ����i�Č��`�V��467km�j |

|

| 1989 | ������ |

4�� �e���r����E�k�������������p�̃e���r������ ����s���哿���w�Z���J�Z���� 9�� �哿�h�ƈψ���ݗ����ꂽ ���]�b��Ղ����@���ꂽ |

|

| 1990 | ����2 |

�i�q����w���ˉ����������� 10�� ���������ő哿�n��6,368���сA�l��20,520�l |

|

| 1991 | ����3 |

���o�C�p�X���������ꂽ 8�� ���C�E�F�m�C���i����X���`���Ζ{���j4�Ԑ����� 9�� �䕗19���̖҈Ќ������P�� 10�� ��46���̈���H�G���i�ΐ썑�́j�J�� ��27��S���g��ґ��i�قق��݂̐ΐ���j�J�� |

|

| 1992 | ����4 |

7�� �哿�n�����s�ғ��\���N�L�O���Ǝ��s�ψ���ł��� �ː��吼��Ղ����@���ꂽ |

|

| 1993 | ����5 |

10�� �哿�n�����s�ғ��\���N�L�O�s������ɊJ�Â��ꂽ �i���ÁF�哿�����ِݒu�l�\���N�L�O�j |